« I’m a skyscraper »

David Lee Roth

Sur la High-line qui traverse à la verticale la moitié ouest de la l’île de Manhattan, équivalent new-yorkais de la coulée verte parisienne, détournement d’anciennes voies ferrées autrefois affectées au transport de marchandise en espace se voulant « écolo » (alors qu’ils ne sont finalement que l’espace devenu désaffecté lorsqu’on préféra livrer la circulation au monopole du véhicule individuel), le soir, à l’extrémité sud la coulée, on peut voir des observateurs silencieux, le regard fuyant tourné vers le monolithe qui leur  barre l’horizon, au dessus duquel, légèrement, ils visent. Enjambant la High-line, posé sur ses pilotis de béton, le Standard Hotel offre aux regards fascinés son parallélépipède rectangle légèrement plié sur lui-même, dans une version réussie de ce que la Très Grande Bibliothèque, chez, nous a raté, perpendiculaire à toutes les perspectives locales, comme deux écrans géants qui révèlent autant qu’ils cachent l’espace intérieur tout en l’encadrant, sans le fermer. Ses façades sont l’accomplissement de ce que le Crystal Palace, le palais construit à Hyde Park pour y accueillir la Great Exhibition de 1851, avait pu faire naître comme fantasme : abriter et montrer tout à la fois. Accueillir pour exhiber. Protéger et mettre à disposition. Abolir l’opposition jusque là architecturalement établie de l’intérieur et de l’extérieur. Le palais de verre était, pour le XIXè siècle, l’image de la raison à l’œuvre, de la lumière traversant de part en part les édifices, n’autorisant plus aucune zone d’ombre, instaurant la transparence, à tel point qu’on en fit un principe de conception de prisons, tant pour surveiller que pour transfigurer les détenus.

barre l’horizon, au dessus duquel, légèrement, ils visent. Enjambant la High-line, posé sur ses pilotis de béton, le Standard Hotel offre aux regards fascinés son parallélépipède rectangle légèrement plié sur lui-même, dans une version réussie de ce que la Très Grande Bibliothèque, chez, nous a raté, perpendiculaire à toutes les perspectives locales, comme deux écrans géants qui révèlent autant qu’ils cachent l’espace intérieur tout en l’encadrant, sans le fermer. Ses façades sont l’accomplissement de ce que le Crystal Palace, le palais construit à Hyde Park pour y accueillir la Great Exhibition de 1851, avait pu faire naître comme fantasme : abriter et montrer tout à la fois. Accueillir pour exhiber. Protéger et mettre à disposition. Abolir l’opposition jusque là architecturalement établie de l’intérieur et de l’extérieur. Le palais de verre était, pour le XIXè siècle, l’image de la raison à l’œuvre, de la lumière traversant de part en part les édifices, n’autorisant plus aucune zone d’ombre, instaurant la transparence, à tel point qu’on en fit un principe de conception de prisons, tant pour surveiller que pour transfigurer les détenus.

Ainsi, à la nuit tombante, au creux du rectangle formé par la treizième rue, la onzième avenue et Washington street, les pixels d’un écran géant s’allument les uns après les autres, révélant peu à peu des corps volontairement engagés dans un dispositif panoptique que Bentham n’avait certainement pas imaginé, puisque le Standard Hotel a bâti une bonne part de sa renommée sur la possibilité qu’il offre à ses clients de vivre leur quart d’heure de célébrité directement devant leur public, via la baie vitrée de leur chambre, ouverte sur l’espace où se tenaient, autrefois, les abattoirs de New-York, qui ont donné au quartier son nom, Meatpacking District, auquel les clients semblent vouloir donner un sens plus métaphorique.

On connaît au moins un des clients, manifestement habitués, de cet hôtel qui se situe pile poil aux marges de l’île et de l’hôtellerie. Il s’appelle Brandon, il emprunte son physique à Michael Fassbender dans le film de Steve McQueen, Shame, et on l’accompagne dans une des chambres de cet hôtel alors même que le scenario de sa pulsion connaît un raté et que la belle mécanique organique ne se cabre même pas, et refuse l’obstacle. Pas de bol, pour une fois qu’on est invité à voir, de l’intérieur d’une de ces prestigieuses chambres, ce qu’on n’est pas censé voir (la vue, et la partenaire, imprenables), au moment où tout le monde est si proche (les protagonistes, et puis aussi, nous), les pulsions semblent partir à vau l’eau dans le fleuve des sentiments, bêtement diluées, jetées avec l’eau du bien, comme si les corps caverneux s’accommodaient mal de la totale transparence et de la surexposition (et nous, qui ne claquons pas exactement tous les jours 400$ pour un cinq à sept avec vue sur l’Hudson, on est un peu là, les bras ballants eux aussi, à  se dire que c’est quand même con, ce fric dépensé en pure perte, au point qu’on est presque soulagé quand une prostituée mécanicienne vient relancer la machine, nous offrant enfin le fameux contre-champs à la vue dont doivent se contenter les mateurs, en bas, sur la high-line.

se dire que c’est quand même con, ce fric dépensé en pure perte, au point qu’on est presque soulagé quand une prostituée mécanicienne vient relancer la machine, nous offrant enfin le fameux contre-champs à la vue dont doivent se contenter les mateurs, en bas, sur la high-line.

Brandon est un gratte ciel : la tête tellement propulsée en orbite qu’il ne sait plus très bien où se trouvent les autres parties de lui-même, qui semblent avoir réclamé, et obtenu, leur autonomie. Son corps, affuté par les séances de jogging et la baise, a fait sécession. La tête ne l’utilise plus que pour se vider. Un corps qui serait chiottes de luxe. Sous lui, la ville, qu’il voit comme on regarde le plan du quartier sur grindr, pour voir si le loup n’y est pas. Il en est à ce point où il serait capable de se voir lui-même parmi les proies potentielles, puisqu’il se consomme autant qu’il consume ses partenaires. En un sens, il est ce que le matérialisme peut faire de mieux.

Dans Delirious New-York, Rem Koolhaas consacre un chapitre au Downtown Athletic Club. Ici aussi, il s’agit de lobotomie puisque c’est par ce concept que Koolhaas désigne le principe de la scission entre la façade des immeubles new-yorkais et leur fonction intérieure. Le Downtown Athletic Club en est la parfaite illustration : derrière une façade qui pourrait aussi bien  dissimuler des bureaux ou des appartements se trouve en fait un complexe sportif stupéfiant, abritant une piscine au douzième étage et, inattendu, un véritable parcours de golf au septième (on ne parle pas de mini-golf, hein, il s’agit bel et bien de golf !). Le gratin de Downtown s’y retrouve pour célébrer son culte au dieu Corps, puisque tout le monde ici est censé être fidèle à la religion du self improvement et du dépassement personnel, ce qui implique, tel un Narcisse amateur de ball-trap, de toujours s’avoir soi même dans la ligne de mire.

dissimuler des bureaux ou des appartements se trouve en fait un complexe sportif stupéfiant, abritant une piscine au douzième étage et, inattendu, un véritable parcours de golf au septième (on ne parle pas de mini-golf, hein, il s’agit bel et bien de golf !). Le gratin de Downtown s’y retrouve pour célébrer son culte au dieu Corps, puisque tout le monde ici est censé être fidèle à la religion du self improvement et du dépassement personnel, ce qui implique, tel un Narcisse amateur de ball-trap, de toujours s’avoir soi même dans la ligne de mire.

Si Brandon avait lu Koolhaas, et on le soupçonne d’en être lecteur, il aurait sans doute trouvé dans ce chapitre une devise qu’il aurait pu faire sienne. L’architecte y cite en effet Benjamin de Casseres, personnage un peu étrange parmi les auteurs américains, auteur d’un Miroirs de New-York dans lequel il écrit les lignes suivantes :

« Nous, à New-York, nous célébrons la messe noire du matérialisme. Nous sommes concrets. Nous avons un corps. Nous avons un sexe. Nous sommes mâles jusqu’au bout. Nous divinisons la matière, l’énergie, le mouvement, le changement ».

Nous y voila. Ne plus être son corps mais en être propriétaire, ou mieux, être finalement actionnaire de son propre corps et le rendre, le plus possible, rentable. Tout comme des stars nous parlent, dans les pubs Head&Shoulders de leur capital capillaire, tout comme Patrick Bateman ne prend que ce qui se fait de mieux, dans tous les domaines, parce qu’il le vaut bien (il le vaut tellement qu’on doute fort, justement, de pouvoir trouver un quelconque produit Loréal sur sa tablette de salle de bains…), Brandon sacrifie le corps qu’il a pour les corps qu’il peut obtenir. Il a compris que l’adage selon lequel un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras » ne vaut que pour ceux qui n’envisagent pas la vie comme un placement qui doit rapporter. Il évolue sur l’espace social comme on le ferait sur une place boursière, la backroom du club gay d’en face constituant sa valeur refuge, le jour où le marché part en couille.

Finalement, si le Standard Hotel abolit la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, s’il expose ce qui est censé être tenu secret, c’est parce que ses concepteurs ont pleinement saisi quelle nouvelle économie liait cette race d’individus supérieurs à leurs propres corps. On peut dire de cet hôtel ce que Koolhaas écrit du Downtown Athletic Club :

« Avec ses douze premiers étages uniquement réservés aux hommes, le Downtown Athletic Club paraît être un vestiaire de la taille d’un gratte-ciel, manifestation définitive de cette métaphysique à la fois spirituelle et charnelle, qui protège le mâle américain contre la corrosion de l’état adulte. En fait, le club a atteint le point où la notion d’une condition « optimale » transcende le domaine physique pour devenir cérébrale. Ce n’est pas un vestiaire, mais un incubateur pour adultes, un instrument qui permet à ses membres, trop impatients pour attendre les résultats de l’évolution, de parvenir à de nouveaux stades de maturité en se transformant en être nouveaux, cette fois-ci selon leurs conceptions individuelles.

Bastions de l’antinaturel, les gratte-ciel comme le club annoncent la ségrégation imminente de l’humanité en deux tribus : celle des Métropolitanites – littéralement self-made – qui ont su utiliser pleinement le potentiel de tout l’appareil de la modernité pour atteindre un niveau de perfection exceptionnel, et la seconde, composée simplement des restes de la race humaine traditionnelle.

Le seul prix que les « diplomés es vestiaires » ont à payer pour leur narcissisme collectif est celui de la stérilité. Leurs mutations autoprovoquées ne sont pas reproductibles chez les générations futures.

L’ensorcellement de la métropole s’arrête aux gènes ; ils restent la dernière place forte de la nature.

Quand, dans sa publicité, la direction souligne « qu’avec leurs délicieuses brises marines et leur vue imprenable, les vingt étages réservés aux appartements des membres font du Downtown Club un foyer idéal pour les hommes libres de toute attache familiale et en mesure de profiter du dernier cri en matière de vie luxueuse », elle suggère ouvertement que, pour le véritable métropolitain, le célibat est le seul statut désirable.

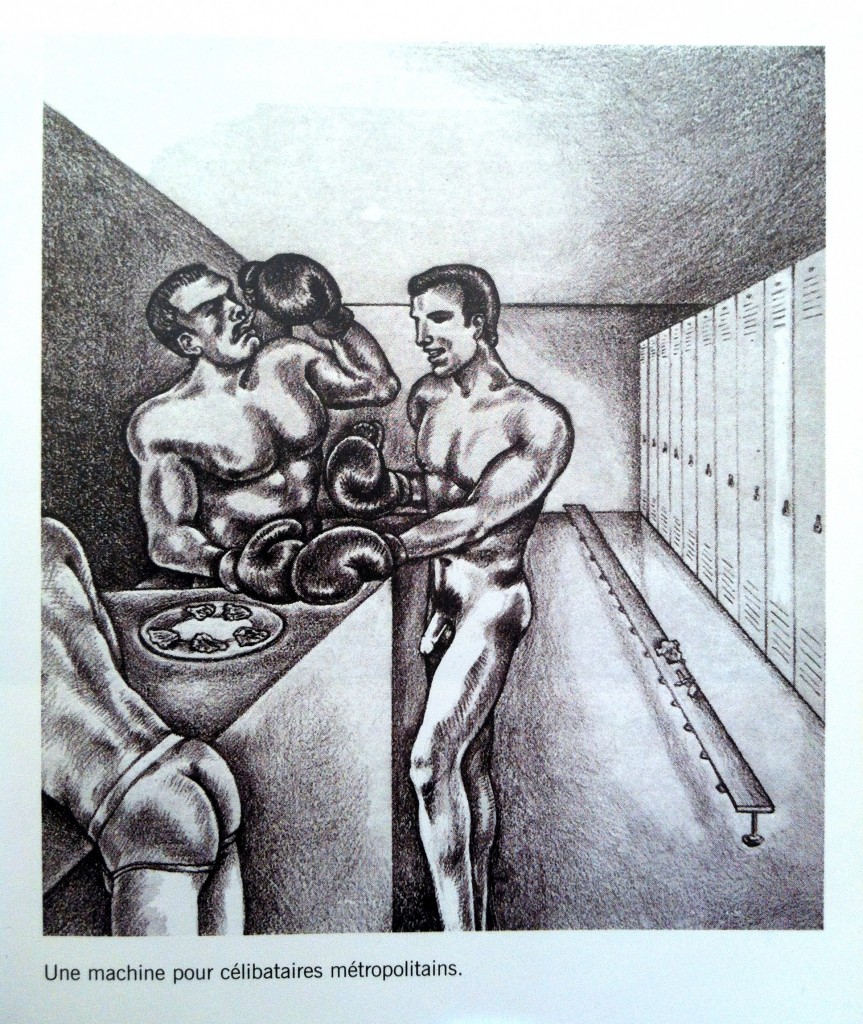

Le Downtown Athletic Club est une machine pour célibataires métropolitains que leur condition physique optimale a mis définitivement hors d’atteinte des mariées fertiles.

Dans leur autorégénération frénétique, les hommes fuient collectivement « vers les hauteurs » pour échapper au spectre de la femme-lavabo »

New-York Délire; Rem Koolhaas. p. 157-158

Et si la police n’intervient pas, c’est qu’on a là, sous les yeux, matérialisée, mise en espace, une des formes les plus abouties du Marché et que les voyeurs, en bas, participent juste à un juteux délit d’initiés.

NB : La dernière illustration est extraite du livre de Rem Koolhaas. Elle est intitulée Dégustation d’huîtres en gants de boxe, nu, au ne étage.

En lisant un journal italien (Il Maifesto) ces jours ci, je me suis souvenu que Michael Fassbender etait deja dans Hunger. Sans que je sache expliquer pourquoi, ca m a paru tres logique et deux declinaisons d un meme type de personnage. Il y a parfois de ces filiations dont on se demande d ou elles viennent mais qui paraissent evidentes.

En fait si on parle de Hunger dans es journaux italiens, c est que le film n etait pas encore sorti ici et que c est le succes de Shame qui a convaincu un distributeur italien de le diffuser ici.

C’est toujours le calme plat ici, le taulier a décidé de rester en vacances malgré mes objurgations. Du coup nous ratons son avis (éclairé forcément) sur le meilleur film de l’été, je veux parler bien sûr de The dark knight rises. Et pourtant il (y) en aurait des choses à dire sur le personnage de Miranda Marine truie blonde Tate Le Pen, sur les contradictions du capitalisme, sur les manipulations du lumpenprolet. Ce film est un des films les plus éclairants politiquement de ces dernières années et le jkrsb qui traîne sa flemme nous prive de ses commentaires… Pfff…